ちょっとしたお話

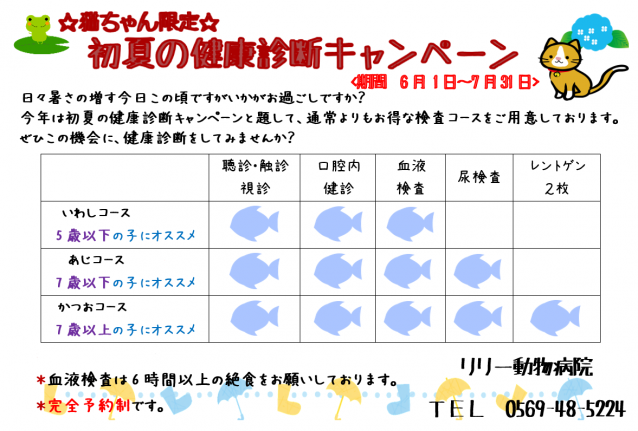

6月から猫ちゃん限定の健康診断キャンペーンを行っているので、

今回は猫ちゃんに多い病気を紹介したいと思います(^^)

●猫泌尿器症候群(FUS)

猫泌尿器症候群(FUS)とは、特定の病名ではなく、尿路感染症、尿石症、特発性膀胱炎などに

よる膀胱や尿道の病気全般をさします。猫ではもっともよく知られた病気のひとつで、

実際当院の健康診断でも、″隠れ尿石″が見つかる子が多くいます。

◇主な症状

血尿、頻尿(少しずつ頻繁に排尿)、失禁、決まった場所以外で排尿など。

オスの場合は尿道に結石などが詰まりやすく、尿が出にくくなると重症化することが

よくあります。

●慢性腎臓病

慢性腎臓病は高齢猫のもっとも代表的な病気のひとつで、

7歳以上から徐々に発病率が増加し、

15歳以上になると、3頭に1頭が抱えている病気と考えられています。

腎臓病は治すことができませんが、早期発見で腎臓機能の低下を遅らせたり、

今の機能を少しでも維持する治療をすることができます。

◇主な症状

体重減少、多飲多尿、嘔吐、元気食欲の低下など。

●甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて起こる病気で、7歳以上であれば特に珍しい病気ではありません。

主に甲状腺の良性腫瘍が原因で起こります。

猫自身は食欲旺盛で活発に動き回るため、一見して発症がわかりにくい病気です。

飼い主さんの中には、病気だと気づかずに「高齢の割には元気」だと捉えている方もいらっしゃいます。

◇主な症状

体重減少、元気食欲の低下または増加、多飲多尿、

嘔吐、下痢、活発な行動、興奮など。

●歯肉口内炎

猫には特有の口内炎がよく見られ、発病率はおよそ6〜7%とされています。

口腔の奥の粘膜に潰瘍や増殖を伴う炎症病変が形成されます。

原因として口腔内細菌やウイルスの感染、免疫反応の異常などが推察されていますが、

明確にはわかっていません。

当院の健康診断では可能な限り口腔内も見させていただいているので、

口内炎なども見つかりやすくなります。

◇主な症状

口を気にしてしきりに動かす、前肢で口を引っ掻く、よだれをたらす、

餌を食べるときやあくびをした時に痛がる、毛並みが悪くなる、

食欲が低下する、痩せてくるなど。

これから、暑くなってくるので夏バテなども心配ですよね(^^;

定期的な健康診断をすることにより、病気の早期発見にもつながります!

ご希望の方はスタッフまで(^^)

文責:齋藤

今回は猫ちゃんの寒さ対策についてお話ししたいと思います。

☆はじめに

猫はコタツで丸くなる~♪と童謡にも歌われているように、猫ちゃんは寒さに弱いイメージがありますが本当にそうなのでしょうか?

個体差はありますが、一般的に長毛種は寒さに強く、短毛種は寒さに弱いと言われています。

また、筋肉量の少ない子猫や老猫、痩せた猫、運動嫌いであまり動かない猫は寒さに敏感です。

様子をみて、それぞれにあった対策が必要となってきます。猫ちゃんがお家で快適に過ごせるように寒さ対策を万全に行っていきましょう(^^)

☆猫ちゃんが寒いときに見せるサイン

では、猫ちゃんは寒いと感じたときにどのようなサインを見せるのでしょうか?

●身体を丸める

猫は寒さを感じると身体を丸めて寝ます。これは身体の表面積を減らし、熱が逃げていくのを少しでも防ごうとする本能的な行動です。

●毛を逆立て、身体を膨らませる

猫は寒さを感じると、自分の毛を逆立て、身体を膨らませることで、被毛の隙間に空気の層(保温層)を作り出し、体温が逃げていくのを防ぎます。

おとなしくしているのに、身体中の毛が逆立っていたら、寒いと思ってあげてください。

●くしゃみをする

猫も寒いと、くしゃみをすることがあります。

単発のくしゃみであれば、温かくしてあげればおさまるでしょうが、もし猫風邪などをひいている場合は連続でしたり鼻水が伴ったりします。様子がおかしかったら受診して、しっかりと治療してあげてください。

●震える

猫は寒さを感じると身体をブルブルと振動させ、体温を上げようとする事があります。相当寒いと感じているので、早く温めてあげましょう。特に留守番時に、家の中が冷えすぎないように注意してください。

上記のような行動がみられたら、猫ちゃんが寒いと感じているサインです。一度、お部屋の温度を見直してみましょう。

☆猫ちゃんにとって快適な温度と湿度は?

猫の平熱は38~39度程度と人間よりもやや高めで、子猫はそれよりも少し高く、老猫は少し低くなっています。

猫の適温についてはいろいろな説があり、幅は広くなってしまいますが一般的に、猫が快適だと感じる温度は18~26度と言われています。

なので、人間にとっての適温とほぼ同じです。老猫の場合はそれより少し上げて、+2~3度くらいがちょうど良い温度です。

生後間もない子猫の場合は、母猫の体温と同程度の温かさを維持する必要があります。ただし子猫はあまり動き回らないので、子猫のいるスペースのみを湯たんぽなどで保温し、冷気が入らないようにパネルやダンボールで保温してあげましょう。活発に動けるようになったら、成猫と同じ環境で大丈夫です。

好きな温度にもそれぞれに好みがあり、低めが好きな猫もいれば、暖かければ暖かいほどいいという猫もいます。

わが家の猫がどのくらいの暖かさが好みか、観察してみてください(*^^*)

また、温度と同様に重要なのが湿度です。人間も空気が乾燥するとウイルスに感染しやすくなりますが、猫も同様です。50~60%の湿度をキープするように、お部屋の環境を整えておきましょう。

さらに注意が必要なのが、温度差です。飼い主さんが在宅中は適温なのに、外出中はエアコンを切るので寒い……。これでは、猫は体調を崩してしまいます。10度以上の温度差には要注意。外出中もエアコンをタイマーで作動させるなど、できるだけ温度変化を少なくしてください。

☆低温やけどに要注意!!

低温やけどとは、40~50度の、体温より少し高めの温度の物体に長い時間触れていることで起こるやけどのことです。

人間と比較すると、猫は低温やけどになりやすい傾向があります。

猫の平熱は38~39度と、人間よりもやや高くなっています。また皮膚が厚く、体毛がミッシリ生えている猫は、人間よりも熱さを感じにくくなっています。つまり、猫は人間よりも熱さに「鈍感」なのです。

熱があたりすぎないように、ストーブにはカバーやチャイルドガード等を設置したり、定期的にこたつ布団をまくり上げて冷気を入れたり、ホットカーペットの上に厚手のカバーをかけたりするなど、状況に応じて工夫してください。

暖房器具を使用する時期は、皮膚の状態のチェックを細かくしてあげてください(^O^)

☆おわりに

猫ちゃんの寒さ対策いかがだったでしょうか?

お部屋の中を快適な環境にして、飼い主さんも猫ちゃんも、寒い冬を元気に乗り切りましょう☆☆

文責:清田

(いぬと暮らす、ねこと暮らすより引用)

お散歩中、夢中になって草をたべるワンちゃんは多いようですね。

なぜ草を食べるか?そもそも食べても大丈夫なのか?

考えられる原因や注意点をいくつかご紹介していきます。

1. なぜ草を食べるのか?

体調管理

草を食べているところをよく見ると、何でも食べているのではなく、イネ科の細長い草を選んで食べている事が多いですよね。この形状から草が胃を刺激し嘔吐することで胸やけや消化不良を解消していると言われています。

草を食べた後に嘔吐することはよくありますが、草を食べるから嘔吐するのではなく、嘔吐するために草を食べているのですね。

また、草を食べることで善玉菌を増やして腸内環境を整えたり、繊維質やミネラル不足を補ったりしているといった説もあります。

遊び

草が切れるブチブチとした感触が好きで遊びの一環としている子もいます。

お散歩から帰りたくなく、飼い主さんの足を止めるためにしている子もいるようです。

このような子たちは草をちぎってはいますが咀嚼し飲み込むことは少ないです。

他には単純に草の味が好きで食べている子もいます。

2.注意すること

除草剤

草自体に問題がなくても除草剤がかかっているものは危険です。

除草剤の種類によって症状は異なりますが、目や皮膚への刺激による痛みやかゆみ、

摂取したことによる痙攣や食欲不振が起こる場合もあります。

お散歩中やお散歩後にそのような症状が出た時はすぐにお近くの動物病院で診察を受けてください。

お家の庭を歩かせるときは除草剤を撒いたところは避けるようにしましょう。また、公園などに除草剤が撒かれるときは多くの自治体が周辺住民に事前に知らせるようにしています。そういった知らせがあったところにはしばらくは立ち入らないようにすることをお勧めします。

中毒

食べても良い草、ダメな草は本能的に嗅ぎ分けていると言われていますが例外もあります。

道端や公園によく生えている毒性のある植物をいくつかご紹介します。

2.スズラン

3.ツタ・アイビー

4.ツツジ・サツキ

5.アジサイ

6.チューリップ

7.ユリ

8.アサガオ

この他にも毒性をもった植物はたくさん存在します。

むやみに食べさせないように気を付けましょう。

このような植物を食べると嘔吐、下痢、痙攣、過呼吸や不整脈を起こすことがあります。

いつもと様子が違うなと思ったらすぐに近くの動物病院かかかりつけの動物病院で診察を受けてください。

3.最後に

草を食べることを自体は決して悪い事ではないですし、食べた後嘔吐してもそこまで心配する必要はありません。しかし異常なほど草を食べる子には注意が必要な場合もあります。

寄生虫がいたり、肝臓や腎臓などの内臓障害があったり、精神的なストレスを抱えている場合もあります。

いつもと違う行動は体の異変のサインであることが多いです。

些細な変化に気がつけるよう普段から注意してみていてあげてください(^^)

文責:林

(わんちゃんホンポより引用)

猫ちゃんの模様って沢山のバリエーションがありますよね(*´ω`*)

どの模様もとても可愛くて魅力がありますが、実は模様によって性格が違ってくると言われています。

今回は猫ちゃんの模様・性格について紹介していきたいと思います!

※種類が多かった為、2回に分けて書かせていただきますm(__)m

☆白

独占欲が強く、飼い主に甘えたがる一方、他の猫に対してはとても強気な態度を見せます。

性質としては繊細でクールな一面があり、自然界では目立つ色であることから

警戒心が強くなったと言われています。

☆黒

とても人懐っこい性格です。甘えん坊で穏やかで頭のいい子が多いです。

白猫とは反対にあまり目立たないせいか、警戒心も弱めです。

但し赤系の遺伝子を持つ子は警戒心が強い性格になることがあります。

☆グレー

血統ごとに性格は異なりますが、一般的には落ち着いた性格をしています。

また繊細でナーバスな一面があり、心を許した相手にしか懐かない傾向があります。

ちょっとツンデレっぽいですよね(笑)

☆キジトラ

猫の原型となった模様だと言われています。

警戒心が強いものの、一度懐くとべったり甘えん坊に。 あちこち動き回る性格なので

長時間抱っこされるのは好まないようです。懐いてくれたからといって構い過ぎないように気をつけましょう(^^;

☆サバトラ

性格は大きく2つに分かれ、おっとりして人懐っこいタイプと、警戒心が強く慎重なタイプに 分かれることが多いです。

タイプごとのペースにあわせて接してみましょう!

☆茶トラ

人懐っこく甘えん坊で活発です。また食欲旺盛なのも特徴です。

デリケートな一面がありますので、遊びや食べ物の好みを把握しておくと良いでしょう。

今回は6種類の猫ちゃんを紹介させていただきました!残りはまた次回書かせていただきます(=^・^=)

文責:渡邉(看護師)

みんなのペットライフから引用

今回は、わんちゃんの老化について考えてみたいと思います。

高齢期になると、見た目や行動に色々なサインが現れます。

長年一緒に暮らしてきた愛犬が若い頃とは少しずつ変わってくる。

少し切なくなりますが、ともに重ねた時間はとても大切なものですよね(^_^)

そんな大切な愛犬だからこそ、老化のサインを受け取って、しっかりとケアをしてあげましょう。

〈わんちゃんの老化〉

老化の始まりは、だいたい大型犬で7歳くらい~、小・中型犬で9歳ぐらい~と言われています。

☑老化のサイン

◆マズルや顔の他の部分に白い毛が出始める

一番最初にわかりやすく出てくる老化のサイン。

白い部分の増えたシニア犬のお顔は優しくて、子犬とは違う愛らしさがありますよね(^^)

◆食べ物の好き嫌いが増え、小食になる

人間と同じように、わんちゃんも年を取ると食の嗜好が変わったり、

あまりたくさん食べれなくなったりします。

若い頃と同じだけ食べさせてしまうと老化によって基礎代謝が落ち運動量も少ないため、

肥満になる可能性が高くなります。

肥満は内臓系の病気だけでなく、関節にも負担が掛かります。

フードをシニア用に変えたり、適切な量を加減するなど対策をしてあげましょう。

◆トイレの回数が増える

わんちゃんは年をとって来ると、長い間オシッコを我慢することが難しくなってきます。

外に出す回数を増やしたり、トイレシーツをまめに交換するなど気を付けてあげましょう。

色の薄いオシッコが大量に出るようになった場合は腎臓の病気や糖尿病も考えられます。

早期に病院でチェックしてもらいましょう。

◆名前を呼ばれたり、物音がしても反応が薄くなる

わんちゃんが老化により、耳が遠くなってきたサイン。

名前を呼んでも反応してくれなくなってしまうのは寂しいことですが、

外からの刺激に過剰に反応する必要がなくなるのはシニア犬にとっては心の安らぎでもあります。

愛犬の老化のサイン、いつもと違う変化にいち早く気づいてあげることで早めに対処していくことができます。わんちゃんにとって頼れるのは飼い主さまだけなので、しっかりサポートしてなるべく一緒にいる時間を増やしてあげましょう(^^)

文責:齋藤

(わんちゃんホンポより引用)

今回は子宮蓄膿症という病気についてお話させていただきます。

☆子宮蓄膿症とは☆

細菌感染により子宮内に膿がたまってしまう病気です。

一般的には避妊手術を行っていない高齢の犬に多く,発生頻度は少し下がりますが猫にも起こります。(若齢でも起こる可能性はあります。)

発見が遅れると、死に至ることもある恐ろしい病気です。

●子宮蓄膿症の主な症状

多飲多尿、食欲低下、元気消失、嘔吐、発熱、腹部膨満(お腹がはっている)、陰部から膿や血が出る、陰部を気にしてなめる

初期段階では無症状のことが多いですが、進行するにつれ上記のような症状があらわれてきます。

5~6歳くらいから発症しやすく、発情後1~2か月で起こりやすくなっています。

●子宮蓄膿症の治療法

子宮蓄膿症の治療は手術が一般的で、子宮と卵巣を摘出する方法がとられます。

しかし、心臓や腎臓が悪く外科手術や麻酔のリスクが高い場合や、若くして子宮蓄膿症になり今後の妊娠をどうしても希望する場合などは、抗生剤投与や輸液など内科的な治療を行うこともあります。

しかし、内科的治療法は次の発情時に病気が再発する恐れがあり、手術で子宮をとらない限り完治することはありません。

動物さんの変化に早めに気づいてあげることも大切ですが、子宮蓄膿症は避妊手術を行うことで防ぐことができる病気です。

大切な愛犬・愛猫の健康を守るためにも一度、避妊手術についてご検討してみてはいかがでしょうか。

文責:清田

※以下症例画像を掲載してあります。ご注意ください。※

↓正常な子宮↓ ↓膿が溜まり膨れあがった子宮↓

今年も、フィラリア予防のシーズンが始まります。

フィラリア症は、蚊から感染したフィラリアがワンちゃんネコちゃん(時にフェレットさんにも)の心臓に住み着いて悪さをする、命に関わる病気です。

いちど心臓に住み着いてしまうと、治療も難しいため、予防がとても重要になります。

ワンちゃんは毎年、フィラリアの駆虫薬を飲ませ始める前に、すでにフィラリアに感染してしまっていないかどうかの血液検査が必要です。

というのは、フィラリアの駆虫薬は、フィラリアが心臓にたどりつく前の段階のフィラリア幼虫を安全に駆虫してくれるお薬ですが、すでに心臓に住み着いたフィラリアが産みだした子虫達が血中にいる場合、駆虫によるショック反応などの副作用が起こってしまう恐れがあるからです。

必ず検査をしてから飲ませてあげて下さいね。

ネコちゃんの場合はフィラリアに対する抵抗が強く、感染してしまっても少数寄生で、血中に子虫が出ることもまれなため血液検査はいりません。

ですが、少数寄生でも重篤な呼吸器症状を起こすことがあるため、予防はしっかりしてあげることがお勧めです。

猫ちゃんの場合は、首すじに垂らすタイプのお薬があります。

ワンちゃんもネコちゃんも、予防期間としては、蚊が出始めた1ヶ月後の4月末ごろ~蚊がいなくなった1ヶ月後の11月末ごろまでとなります。

この期間、1ヶ月に1回(合計8回)駆虫薬をあげることで、ほぼ100%の予防効果が期待できます。

毎年忘れずに予防してあげて下さいね。

文責:竹内

わんちゃんは嬉しいときや興奮しているときしっぽをふることは聞いたことがあると思いますが、

ねこちゃんのしっぽはどうでしょう!(^^)ねこちゃんもしっぽで感情をみることができます。

〇しっぽがピンと立っている

うれしいときや甘えたいとき

機嫌がいいときなので、尻尾をピンと立てながら歩いているときは

うきうき・ワクワクしている証拠です。

そのようにしてスリスリ寄ってきてくれたらいっぱい甘えさせてあげてください♪

〇座ってしっぽをゆっくり振る

今日は何をしようかな~と考えているとき

のんびりと次の行動を決めているのをみてこちらも

どんな可愛い行動をしてくれるのか気になってしまいますね(^^)

〇しっぽを足の間にしまう

恐怖を感じたとき

うずくまって体も小さくし、「攻撃しないで」と全身でアピール。

優しく声をかけたり、撫でたりして安心させてください

〇しっぽをバタバタ振っている

イライラしているとき

わんちゃんと違って機嫌が悪いときにしっぽを振ります。

しっぽの振り幅が大きいほど怒り度が高いです。

落ち着くまでそっとさせてあげましょう(´ω`*)

今回あげたしっぽの動きは、ねこちゃんのしっぽによる代表的な感情表現です。

ねこちゃん同士では、人間には気付かないもっと細かいしっぽを使った猫語があるかもしれません。

しっぽを垂直に上げることが好意的な表現というのがわかったのは、

実は1990年代になってからだそうです。

ねこちゃんのしっぽの役割や感情表現などを理解し、

日々の生活に活かすことができたら、更によりよい関係が築いていけるのではないでしょうか(^^)

文責:齋藤

(ねこちゃんホンポより引用)

7月も半ばになり、暑さが増してきましたね。

今日は、小さいお子さんやワンちゃんとのお散歩のときにも注意したい、夏の暑さと地面からの高さについてです。

夏は日光によって地面、特にアスファルトの温度は高温になりやすく、それに伴って地面から近い位置の温度も、下図のように地面が近いところほど暑くなります。

ちなみに、天気予報などで聞く「気温」の測り方はルールがあり、それは「直射日光に当たらない風通しの良いところで、地上1.2~1.5mの高さ(だいたい人の目線の高さ)で測定する」というものです。(上図では、気温は31℃となります。)

そのため地面に近いところを歩いている小さい子供やワンちゃんは、気温以上に熱い状態にいることになり、より注意が必要です。

また、アスファルトでの火傷にも、注意です。

夏のお散歩のときは、地面が熱くないか確かめてあげることが必要です。

またなるべく涼しい時間帯で、日陰を選んで、水分補給もしながら歩くようにしてあげましょう。

文責:竹内

最近、日本が原産国の柴犬や秋田犬が人気ですよね。

そこで今回は日本が原産国の猫、ジャパニーズボブテイルについてお話したいと思います。

まず、ジャパニーズボブテイルとはCFA(アメリカの猫登録協会)に、猫種として認められている猫です。

性格としては、社交性が高く、他の動物の中でも上手く溶け込める為、人、他の猫、犬、と仲良くなることが多いです。

また、遊ぶことが好きで、頭が良く賢いそうです。

かかりやすい病気は、尿路結石や腎臓疾患など一般的に猫がかかりやすい病気に注意が必要です。

そして、一番の特徴は尾が短いこと。

それは、昔の日本では、尾の短い猫が多く飼われていたからだそうです。

なぜかというと、長く生きた尾の長い猫は猫又(猫の妖怪)になると思われていたため、尾の短い猫が好まれたからだそうです。

その猫達を1960年代に日本に滞在していたアメリカ人女性が、オスとメスを一匹ずつ友人に送ったことがジャパニーズボブテイルの始まりです。

その為、飼いたい時は、アメリカのブリーダーに問い合わせをして輸入することになります。

日本にはブリーダーが存在しないからだそうです。

今ではとても手に入りにくい猫種となってしまっていますね。

ちなみに、「まねき猫」もよくよくみると短尾の三毛猫です。

またよかったら見てみてくださいねo(^▽^)o