東洋医学よもやま話

オゾン療法の効用をざっとまとめると・・・

✦免疫力の調整による難治性皮膚炎等の改善を助ける。

✦循環血流の改善による様々な病気の治癒促進

✦癌の進行の抑制

✦創傷の回復を助ける

✦関節疾患等骨の病気

✦抗炎症作用、鎮痛作用

✦殺菌作用、抗ウイルス作用、抗真菌作用

・・などでした。

と、ここまで書きますと、いいことづくめですが・・・

オゾン療法は、患者動物の病気によっては絶対使ってはいけない疾患(甲状腺機能亢進症)や厳重注意すべき疾患もあったり、薬によっては注意すべき薬もあるとのことでした。

そして『ホルミシス効果』といって、掛ける時間と量によっては、毒にも薬にもなることから、施術者は、患者動物の為にも施術者の安全の為にも、よく熟知してから使うようにとのことでした。

最後に、使い方さえ間違わなければ、オゾン療法は鍼灸治療や漢方薬治療、西洋医学での治療(内科も外科も)と併用することにより、併用する治療の効果を高める。もしくはそれにプラスαの効果をもたらす治療法ではないかと思いました。

また東京で学会があるとのことでしたので、是非参加したいと思いました。

◇◇◇

10月21日に当院で開催した「中医学セミナー」の打ち上げです。

10月21日に当院で開催した「中医学セミナー」の打ち上げです。

今回は名古屋の病院での初めてのセミナーでした。

水出先生と看護師の芝原さんに助けてもらったので、「二人が食べたいものを食べに行こう!」ということになりました。っで、結局二人のリクエストは病院のすぐ近くのお蕎麦屋さん(諏訪屋さん)でした。

だがしかし・・

美味しいものを頂くと、本当にハッピーな気分になりますね~(⋈◍>◡<◍)。✧♡

※ 本文と写真は無関係です・・悪しからず。

10月初めに、オゾン療法のセミナーに行ってきました。

オゾン療法は、4年ほど前に獣医の雑誌にその効果が掲載されたことにより、獣医業界でかなり脚光を浴びました。

その時、鍼灸仲間の先生方の強い勧めもあったので、一か月間オゾン発生器をデモで借りてみることにしました。

それで使ってみたところ・・・「う~~ん・・獣医雑誌に載ってはいたけど、イマイチぴんと来ないよね!」と私も他の獣医2人も思いましたので、機械をお返し購入も見送ることにしました。

ところが、たまたまこの夏にオゾンの治療を受けたあるワンちゃんの飼い主様の感想をお聞きして、結構興味が湧きました!

「とにかくうちの子の毛づやは良くなったし、歩行もしっかりしたし、すごい元気になったのよね!」とのこと。

※ 因みに“毛づや”が落ちるのは、中医学的に言うと、“血虚(けっきょ)”が原因でなると言われています。

❝血虚(けっきょ)❞とは、あらゆる慢性疾患や出血によって起こる貧血状態や虚弱状態のことをいいます。

出血の他、栄養不足や脾胃の虚弱によっても起こります。

血虚の症状として、毛づやが落ちたり、爪や皮膚の色の悪化、元気食欲の低下や心悸亢進、そして手足の痺れや発情の異常等があげられます。

それでその飼い主さまの話をお聞きした時、「10分弱のオゾンの治療で、毛づやまで良くなる(血虚が改善する)なんて、すごいな~!!」って思ったんですね。

そうこうしているうちに、デモでオゾン発生器をお借りしていた会社とは別会社のS氏から、本当に久しぶりに別件でメールを頂きました。

その方とメールを交わしているうちに『オゾン療法セミナー』のメールが間違って私に送られてきたんですね!

「これは偶然じゃなくて、必然かもしれない!!」と思い立ち、この度学会の会員でもないのに、S氏から学会の事務局にお願いしてもらって、特別参加させて頂いたというわけでした。

そこでバッタリ、大学時代の同級生2人と数十年振りに逢い、また鍼灸の学院の仲間とも逢ってまたまたご縁を感じました。

「やっぱり起こることは、偶然ではなくて必要必然なのかな~・・。」と思いましたね・・・。

さて、前置きが長くなりましたが、「セミナーに出てみてどうだったか?!」って話ですよね!

今回、獣医療でのオゾン療法について中心になって深く研究されている先生方の講義や、実際に現場で使ってらっしゃる先生方の話をお聞きして、正直なところ結構手応えを感じました。

※ オゾンは、環境汚染と関連するというレッテルを貼られていますが、実際に医療面では血液または直腸を介してオゾンを注入することで、多面的な効果を発揮します。 後でお話する効用的な角度から観ると、中医学での『鍼灸治療』や『まこも』と非常に似ているところがあると思います。

※ ただ、オゾン療法は一つの的を絞って治療するわけではなく、オゾンのあらゆる作用により、多面的にそして総合的にいろいろな効果を発揮するのに対して、鍼灸治療は患者動物の今起きている状態(証、しょう)を診て、そこにアプローチすることにより状態を改善しながら、他のところにも効果を発揮するところが相違点ではないかと思いました。

いつもの如く、また長くなってしまいましたので、続きはその②でお話させて頂きますね!

この10日くらいの間に急にお寒くなりました!

当院におみえになる患者動物さんの中には、一旦調子良くなっていたにも拘わらず、この寒さで症状が悪化する子達が数頭おりました。

この時期は寒邪(かんじゃ;寒さの邪気)によって、冷えて血が凝縮して血行が悪くなったり痛みが発生したりします。

皆さまの同居している動物さんたちもくれぐれも気をつけてあげて下さいね~!

ではでは~。

◇◇◇

ご縁って本当に不思議ですね。思わぬご縁でこのセミナーに出ることになりました!

ご縁って本当に不思議ですね。思わぬご縁でこのセミナーに出ることになりました!

結構面白かったです。

会員限定、定員30名のセミナーだったので、他の大きなセミナーよりも再会する確率は低いはずだったのですが、大学時代の同級生二人と数十年ぶりに逢いました。

向かって左は、大学時代苦楽を共にした剣道部の粟津君。右は同じクラスだった高橋君です。

この後の懇親会に誘ってもらったのですが、「私の中医学セミナーの準備があるからごめんね!」と私。すると「清水!(私の旧姓です)、久々に逢ったのに水くせぇな~!!30分だけでも、出ようぜ!」と粟津君。ほとんど学生時代のノリでした(笑)。

着いてしばらくして、「どっかで聞いたことのある声だな~…。」と思いきや…日本獣医中医薬学院の同期の澤柳先生(向かって左)と一期上で今一緒にマスターコースに通っている原本先生(右)。

着いてしばらくして、「どっかで聞いたことのある声だな~…。」と思いきや…日本獣医中医薬学院の同期の澤柳先生(向かって左)と一期上で今一緒にマスターコースに通っている原本先生(右)。

原本先生には毎月授業でお逢いしますが、澤柳先生とは二年ぶりだったのでお逢いできてとっても嬉しかったです^^!

秋は、立秋から立冬までの三ヶ月間を言います。

今年は、立冬が11月7日ですので、その前日の6日までが秋になります。

秋は正に収穫の時期ですので、夏に成長したものが秋に成熟します。皆さまの中にもご経験があるかも知れませんが、夏に無理をし過ぎたり、食欲不振に任せてきちんとした食生活をしなかったりすると、秋になってそのツケが回ってきて、髪が抜けたり身体のだるさが抜けなかったりしますよね!

中医学では、全ての「気」を陽と陰に分けるのですが、この時期は、「陽気」(温かい気)が徐々に減り、「陰気」(寒い気)が増え始め、冬への移行期にあたりますので、今の時期を上手に乗り切って冬に備えて頂きたいと思います。

Ⅰ 秋の季節が私達に及ぼす影響

①気温が低くなるので、気や血の巡りが悪くなります。(中医学では気は血に乗っていると考えるので、血の巡りが悪くなると気の巡りも悪くなります。)

②毛穴が閉じて汗をかきにくくなり、秋の燥気の影響も受け、皮膚が乾燥します。(ワンちゃんネコちゃんの体表にはないのですけどね。でも、皮膚は乾燥しますね!)

③下の※印の通り、秋は肺の気が強くなるので、この時期肺は秋の燥気の影響をとても受けます。中医学的な観点からすると、もともと肺は「水の上源」と言われる臓であり、水分の調整をするところなので、乾燥に弱いのです。乾燥によって肺が侵され、鼻、喉、口、唇、舌、皮膚などの乾燥と共に便秘を起こすこともあります。

Ⅱ 秋の食養の原則と過ごし方

①養肺潤燥・・・肺を養い潤す食材を摂りましょう。

②辛い食材を控えめにします。辛いものは、肺を強めますので、少し摂るのはいいのですが、摂りすぎると身体を乾燥させます。

③甘いものを多く摂って、夏に傷んだ脾胃を補います。

④早寝早起きをし、精神の安定に努めます。そして肺を乾燥から守り、良い状態に保ちながら、冬の土台を作ります。

Ⅲ 秋にお勧めの食材

※印の通り、秋は五行の色で言うと白に当たります。白いものは水分を補うものが多いです。

①滋陰(水分を補って潤わす);梨、山薬(ヤマイモ)、白キクラゲ、百合根、杏仁、豆腐、豆乳、柿、りんご、みかんなど(豆腐・豆乳は、腎を補うので、腎が傷むこれからの冬にもお勧めです。)

……………………………

五行 | 五色 | 五気 | 六淫 | 五臓 | 五腑 | 五味 | 五体 | 五官 | 五華 | 七情 |

金 | 白 | 燥 | 燥邪 | 肺 | 大腸 | 辛 | 皮 | 鼻 | 毛 | 悲・憂 |

今の時期、蒸し暑い『外邪』の影響を受けて、湿疹や泌尿器疾患が多いので、『湿熱』または『暑邪』について書く予定でしたが、以前から「ご自宅でのお灸をもっとお勧めしたい!!」という気持ちが強かったので、今回は『お灸』について書かせて頂く事にしました。

当院では、多くの飼い主さまの動物にご自宅でお灸をして頂いています。

先ずは『お灸の特徴』についてお伝えしますね。

①お灸に使う『もぐさ』は、『ヨモギ』の葉から作られます。

その主成分は『チネオール』と言う精油であり、抗炎症作用、鎮痛作用、鎮静作用などを持っています。

②お灸は、患部を温めて血の巡りを良くします。それによって患部の痛みを和らげます。

中医学の言葉に『痛即不通(つうそくふつう)』または『通即不痛(つうそくふつう)』と言うものがあります。

よくある間違い探しのようですが、この二つの言葉の意味は同じです。

一つ目は「痛みは、血が通ってない(血のめぐりが悪い)ということである。」という意味であり、二つ目は「ちゃんと血が通っていれば、痛みは起こらない。」という意味です。

ですので、『もぐさ』の薬理作用と共に患部を直接お灸で温めて血行を良くすることにより、痛みは改善されるわけですね。

③そもそも『穴(ツボ)』と言うのは、離れたところにある臓腑(下の※印1)と繋がっているものなので、『穴(ツボ)』をお灸することにより、離れた臓腑や患部にお灸の効果を発揮することが出来ます。

④そしてお灸をすると、抗炎症作用や鎮痛作用を示す他、自律神経系や内分泌系の調整もし、免疫機能も上げます。

それによって、病気の予防やかかってしまった病気の進行を抑えたり、症状の改善をします。

そしてその子本来の治癒力を助けたりもします。

⑤④とだぶりますが、お灸をすることによって上の効果のみならず、『気』(下の※印2)を上げます。

ここが温めるだけのカイロとの大きな違いです。

⑥お灸の煙を嗅ぐだけで、脳内の血流が200%になると言われています。

それにより、脳が活性化されます。

★当院では治療中に動物さんの脈を診ながら治療していきます。(動物さんは、後ろ足の内側の大腿動脈で脈をとります。)

脈はその子の身体の状態を現わします。

鍼灸治療をしていくうちに、動物さんの脈はどんどん変わっていきます。

おおかた良い脈になったところで治療を終えます。

★お家で飼い主さまにお灸をしてもらっている子は、鍼灸治療にみえた時、最初の一本~二本針を刺した段階で、す~~っと脈が変わっていきます。

その変化は、お灸をしてもらってない子と大きな差があるように思います。

★そして、その子達は血の巡りも良くなり、同時に気(下の※印2)も上がるので、毛艶が非常に良くなりますし目にも力が入ります。

★椎間板ヘルニアなど、鍼灸治療で症状が一旦改善した後、ご自宅でお灸をすると再発予防に大きく役立ちます。

★癌や他の病気の末期の動物のQOL(クオリティ・オブ・ライフ;痛みや苦しみをなるべく軽減し、その子がその子らしく生きる事ができるようにする事)を高めます。

⑤ここまでお灸のいいところをお伝えしましたが、お灸をしてはいけない場合もあります。

患部に熱を持っている場合や化膿している所などは避けた方が良いです。これらの場合は、患部ではなく離れた『穴(ツボ)』にお灸をしたり、鍼治療をします。

~~~~~~

※印1:臓腑は五臓六腑のことであり、五臓は肝・心・脾・肺・腎(更に「心包」を加えることもあり)であり、六腑は胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦のことを言います。

西洋医学は内臓器官を分類・細分化して、その生理機能をマクロからミクロへの視点で個々に分析していますが、中医学の観点は少し違います。

中医学では各臓腑器官を一つの個体として、生命活動を営む為にどのように働いているのか、また他の臓腑器官とどのように関わっているのかというところに着目します。

ですので、臓腑については、西洋医学でいう内臓とそのまま同じではありません。

ですが、一旦は(便宜上)同じような捉え方をして頂いても全くの間違いと言うことではありません。

因みに、肝は怒りの臓、心は喜びの臓・・・など、五臓と感情には結びつきがあると捉えるところが、また中医学の面白いところだと思います!

※印2:『気』について

『気』とは、あらゆる物を構成する最も基本的な精微物質です。

目で見ることは難しいですが、必ず存在している生命の基礎であり、私達の身体は『気』によって養われ維持されています。

・・・とここまで書くと、西洋医学的な観点からすると、ワケワカラン世界の話だと思います。

この続きを書くと、更にさらに長くなります。

またの機会に書かせて頂きますね!

長いよもやま話にお付き合い下さいまして、本当にありがとうございました(^.^)m(__)m。

今日も皆様にとって、ご機嫌で素敵な1日になりますように~(^-^)!

◇◇◇

右は、棒灸(もぐさを棒状にしたもの)とそれを固定する棒灸ヘルパーです。

右は、棒灸(もぐさを棒状にしたもの)とそれを固定する棒灸ヘルパーです。

患部に赤い布を置き、その上に棒灸ヘルパーにセットした棒灸を載せてお灸して頂いています。

布を充てる事で、動物さんの火傷を防ぐと同時に、赤はエネルギーをよく通す性質があり、遠赤外線効果もあるので、赤い布を使って頂いています。

左は、いつもお出ししている三種類の棒灸です。

右は、ちねりながら(ひねりながら)お灸するもぐさです。

下の灸点紙(きゅうてんし)というシールに漢方薬の軟膏を塗ってお灸します。

昔の人は、灸点紙がなかったので、直接患部にお灸をしていました。

私の祖父母の時代の話です。本当に根性がありましたね~・・・! 私はとても真似デキマセン!!

施灸する場所によっては、左二つのせんねん灸を使う場合もあります。

ワンちゃんをお預かりして看護師が腎兪にお灸しているところ(澤田クーちゃんです)。

ワンちゃんをお預かりして看護師が腎兪にお灸しているところ(澤田クーちゃんです)。

三年前に椎間板ヘルニアの治療をさせて頂いて以来ずっと調子が良かったのですが、今回はエアコンで冷えたせいか、再発してしまいました。

「調子良かったからしばらく家でお灸してなかったけど、また頑張んなきゃね!」と、お母さんがおっしゃってました。

4年前に走り回っていて突然椎間板ヘルニアを発症し、一旦改善しましたが、5ヶ月後再発。初回発症時よりも症状は重く、背中の痛みの為殆ど動けなくなってしまいました。

飼い主様はとても真面目な方であり、毎日お灸されるので、ご覧の通りお灸の跡が残っています。

パルちゃんは、初回発症時には左前足の痛みもありましたが、ご自宅でのお灸と月一回の針の治療で今はとっても調子が良いです。

パルちゃんの為にいつも頑張ってらっしゃる榊原さんには本当に頭が下がります。

私達が便利さを追求するが故に自然を破壊しすぎて、自然が狂ってしまったのか・・・「空梅雨」かと思いきや、梅雨明け宣言されてもまだ梅雨のような感じですね!

今回は、『風邪』の続きを書かせて頂き、次回か次々回に『湿邪』について書かせて頂きますね。

6月から7月に掛けて、長い間、夜風を感じる日が多かったように思います。

中医学的な観点で言うと、6月・7月は『風邪(ふうじゃ)・・春』の時期はもうとっくに終わっています。

にも拘わらず、7月に入っても、てんかんの患者さんや椎間板ヘルニアの患者さんが多かったのは、やはりいつまでも風が吹いてたので『風邪』の影響を受けたからだと思います。

ただ、ここで注意しなくてはならないのは、風が治まったにも拘わらず、今もそしてこれからもしばらく続く、この暑い季節も『風邪』の影響を受けて、同様の患者さんが出ることです。

それはなぜか・・・。

ズバリ、エアコンのせいでアリマス!

暑い日が続き、飼い主様がエアコンをつけ、毛皮を着たワンちゃん達はとても暑いので、エアコンの風の当たる所にずっといる事があります。

そうすると、エアコンの『風邪』と『寒邪(かんじゃ)・・冷えの邪気』に犯されて、椎間板ヘルニアや関節炎、膝蓋骨脱臼など骨の疾患に罹ったり、以前それらの症状があって一旦落ち着いていた子が再発することもあります。

また、てんかん発作も起きやすくなります。

そう言った意味では、エアコンは人口的に作られた『風邪』と『寒邪』の邪気を持っていると言えますよね!

歳を取って身体の冷えを感じるワンちゃんや猫ちゃんは、エアコンから離れた場所にいることが多いので安心ですが、お家の動物が暑がり屋さんの場合は、くれぐれも気をつけてあげて下さいね!

因みに、今回私がしつこい『風邪』の影響を受けて涙焼けまでできてしまった涙と鼻水には、小清龍湯(しょうせいりゅうとう)で改善しました。

この薬は、身体を温める成分が多いので、高齢で身体が冷えていて透明な鼻水を出す猫ちゃんの鼻炎・涙目の時に処方します。

同様に鼻水が出ている猫ちゃんでも、感染や熱の為に色のついたドロっとした鼻水を出す熱性の猫ちゃんには、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)や越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)を処方します。

漢方薬は、副作用がないと思っている方がみえますが、漢方薬でも副作用はあります。

処方する時の一番の注意点は、身体が冷えているか熱いかということをしっかり見極めることです。

そこを間違って処方(冷え性の子に熱を冷ます作用の薬を出す)すると大変なことになります。

以上、もう『暑邪(暑さの邪気)』の季節ではありますが、『風邪』について書かせて頂きました。

来年の『風邪』とエアコンの部屋にいる動物達の参考にして頂けたらと思います(^^)。

◇◇◇

座学のあと山内校長指示の元、実技があります。

ワンちゃんは動物看護士やトリマーの専門学校の子達なので、みんな人懐っこいです。

そこそこ歳を取ってくるといろいろなところが悪くなるので、実技も兼ねて治療させて頂いています。

椎間板ヘルニアと膀胱結石(結晶)で通院してくれている丸山みるくちゃん

椎間板ヘルニアと膀胱結石(結晶)で通院してくれている丸山みるくちゃん

超フレンドリーな子です。

事情があって両親と暮らせない子供の施設に一緒に行ってもらえたらと、思い続けてもう10年経ってしまいました。

近い将来には是非活躍してもらおうと思っています。

中医学では、病気の原因を①外因(外的なもの)②内因(内的なもの)③不内外因(そのどちらでもないもの)の三つに分けます。

①「外因」は外からの原因のことであり、風・寒・暑・湿・燥(そう)・火(か)があります。

6つあることから、これらを総称して「六淫(りくいん)」と呼びます。

これらは本来、自然界の気候、気象であり、植物の生長を促したり、生体の活動を正しく行わせるものです。(これを六気といいます。)

ですが、その状態が正常であればいいのですが、それが過剰になったり、その季節ではない時にそのような状態になると、「六気」が「邪気」へと変わり、「六淫(りくいん)」となって、生体に侵入して害を及ぼします。

また正常な「六気」であったとしても、生体側に慢性疾患や加齢などにより正常な状態でない時には、やはり「六淫」となって生体を侵すようになります。

さて、やっとここで「風邪(ふうじゃ)」の話に入ります。

「風邪(ふうじゃ)」は、風(かぜ)の邪気であり、季節は春です。

1)風の性質から考えられる通り、軽いので症状も上の方に出やすく(昇発と言います。)、

2)そして他の六淫の邪気(寒の邪気や湿の邪気など)と合わさって、身体に侵入していろいろな症状を起こします。

3)また、風の如く体中を巡りながら、様々な病態へと変化していきます。

1)症状として、春に風邪の影響を受けて、めまい、涙目・鼻水(花粉症様症状)、癲癇(てんかん)などを起こします。

2)例えば、風邪が湿邪(しつじゃ)や寒邪(かんじゃ)と一緒になって、身体に侵入することによって起こる症状を風湿寒邪による「痺証(ひしょう)」と言います。主に肢体や関節の痛み、そして麻痺、運動障害などを起こします。

3)2)で起こった関節炎がいろいろな部位に移動して痛みや運動障害を起こします。

以上のように、「風邪(ふうじゃ)」は、他の邪気を伴って発病させる筆頭となることが多く、よって「百病の長」とも言われています。

◇◇◇

※ 後記です^^。

4月から休日も殆どセミナーが入っていて、よもやま話を書きかけては仕上がらずに今日に至りました。

もう湿邪バリバリの時期になりましたが、それでも夜、夜風が吹くことがまだあり、ここ1~2週間は、風邪による癲癇(てんかん)や、風湿寒邪による椎間板ヘルニアや関節炎の悪化を起こす患者さんが結構いました。

それで、この度少し季節は遅れましたが「風邪」のことを掲載することにしました。

私自身、いつまで経っても花粉症かと思われる涙目の症状がなかなか改善せず、例年なら「まこも」さえ飲んで、「まこも水」を点眼すれば、改善していたのですが、今年ばかりは漢方薬に頼る日が続きました。

今は、ようやく涙目は改善しましたが、今度は腰痛と膝の関節炎で毎日針を刺しています。(なんてこと書くとババくさいかも・・?!でも事実ですから仕方ないですね・・。)大阪のお師匠さまのところに行けない時は、いつも仕事の後で自分に針を打っています。

動物さんも皆さまも、どうぞお気をつけ下さいね!

◇◇◇

慢性腎臓病と椎間板ヘルニアで通院してくれている三浦チョコ太ちゃんです。

慢性腎臓病と椎間板ヘルニアで通院してくれている三浦チョコ太ちゃんです。

鍼灸治療とお母さんの手作りご飯で腎の方は落ち着いていますが、今他の事でお薬を飲んでいて、お母さんは四苦八苦しています。

ホント・・・私達人間は仕方がないと思って薬を飲みますが、この子達からしたら飲みたくもないまずいお薬を飲ませられるのは嫌なもんなんでしょうね・・・。

三月に入って半ばになりますが、朝晩結構冷えてましたね。

これからは、どんどん春らしくなっていくでしょうね!

今日は、2月に途中まで書いた話を掲載させて頂きますね!

この写真は、名古屋の病院のトイレに貼ってあるカレンダーです。

この白い愛らしい花は、『黄連』と言う薬草です。

キンポウゲ科の植物で、高さは約20㎝、高山地帯の寒冷湿地を好んで咲きます。

3~4月に花を咲かせますが、11月に掘り起こしてその根茎を日干しか火で乾燥させて使います。

この薬草は熱を取り(清熱)、湿を乾かす(燥湿)役目を果たすので、「清熱躁湿薬」というグループの代表薬になります。

ですので、胃腸の湿熱による胃腸炎や嘔吐・下痢を治したり、熱病による高熱や意識障害、うわ言・精神錯乱などにも有効です。

また膿瘍や化膿性皮膚炎、鼻・胃腸・膀胱などに熱を持ったことによる出血にも効を奏します。

代表的な方剤(他の生薬も混ぜて黄連を使った薬)は、黄連解毒湯、温清飲、荊芥連翹湯、竜胆瀉肝湯などがあります。

獣医領域では、上の方剤を単独もしくは他の方剤と合わせて、可能性皮膚炎やアトピー性皮膚炎、興奮して夜も眠れない猫ちゃん、膀胱炎等に処方します。

◇◇◇

あずきちゃんについて・・・

あずきちゃんは、今はひと月に一度のペースで、鍼灸で来院されていますが、初診時は週に1~2回、鍼灸治療と共に漢方薬とまこもを飲ませて頂き、途中から食事も手作りご飯に変えて頂きました。

そして本田さんには毎日朝晩二回、あずきちゃんの足の指の間や口唇部をイソジンやマコモなどでケアして頂いてました。悪化予防も兼ねて今もケアをして頂いていますが、初診時に一日二回だったケアが、今は三日に一回のペースになっています。

お忙しい中、本田さんの手厚いケアには本当に頭が下がりました。

そんな本田さんのお姿を見ていると、「重症の病気になる子達は、自分が病気になる前の段階で、❝この人だったら自分が病気になった時に、何とかしてくれるに違いない❞と思って、この飼い主様を選んでくるんじゃないかなぁ・・。」と思ったりする事があります。。

◇◇◇

あずきちゃんは、初診時普通の犬用のドライフードを食べていました。

一時アレルギー用のドライフードに代えたそうですが、激しい下痢になったので、普通のドライフードに戻したそうです。

一見元気そうでしたが、初診時も結構な軟便でした。

本田さんの稟告やあずきちゃんの舌の様子から ❝ 脾虚による下痢 ❞ と判断しましたので、『黄連』を服用することによって下痢が悪化しないように、人参湯やまこもも併用しながら治療していったところ、皮膚炎と共に軟便も改善してきました。

ですがまだ少し柔らかかったので、途中から『まこも』の量を大幅に増やして頂いたことによって、今はとてもいい便になりました。

※黄蓮のように熱を下げたり炎症を抑えたりする漢方薬は、当たり前の話ですが身体を冷やすので、注意して使わなければなりません。そして漫然と使わず、ある程度効果が出てきたら、減量するか他のお薬に切り替えるようにした方がいいと思います。

こんにちは!

まだまだ寒い日が続きますね~・・・。

今日は、前回の話に補足して書かせて頂きますね。

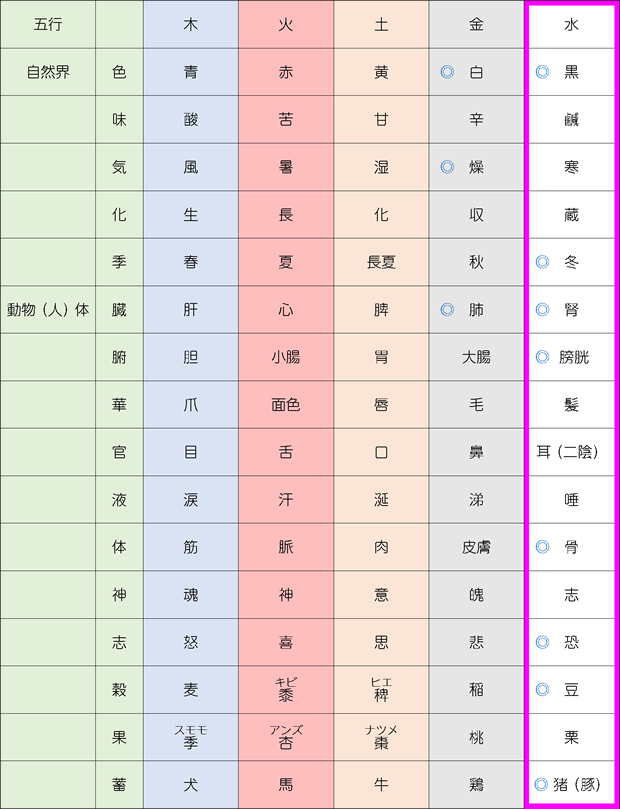

下の「五行色体表」は、以前ホームページの『よもやま話・その①五行について』に掲載したものに、少し内容を足したものです。

東洋医学(中医学)を考えていく上で、この考え方は基本中の基本ですので、この表を参考にして頂きながら読んで頂くと分かり易いと思います。

先日のよもやま話でお伝えした通り、冬の寒さは腎を傷めやすいので、身体を温める食材、そして腎を補う食材を食べる必要があります。

そして、椎間板ヘルニアや慢性関節炎など骨の疾患や泌尿器疾患にもなり易いので、保温に心がけるのも重要です。

(上の図で、五行の右端の「水」のところを縦に見て頂くと、季の所は冬であり、臓は腎、その時の気は寒、ですね。そして体は骨となっています。

色は黒、下の方に食べ物を並べましたが、豆、栗、豚肉がいいことが分かります。)

前回お伝えした食材に追加のもの、もしくは補足の説明をさせていただくとしたら、

- エビ・・身体を温め、腎を補う力が強い。(川エビより海エビの方が強力)

- ナマコ・・腎を補う力は最強。

- 豚肉・・・身体を温める。

- 羊肉・・・羊は寒い国で食べられるだけあって、豚肉以上に身体を温める。

※身体を温める作用がとても強いので、アトピー性皮膚炎など皮膚の炎症が強い子には絶対にオススメできません。

※馬肉は筋骨を丈夫にするので、骨疾患に良いが、身体を冷やすので、今の時期は不向き。- 豆類(腎臓は豆に形が似ているので、豆がいいと言われている。)

- 黒ゴマ、ひじきなど、黒い食品

- 山芋・・・腎のみならず、肺と脾にも良い。前回お伝えしたクコ(枸杞)と合わせると咳を止める作用が強くなる。

- 米は白米よりもうるち米またはもち米

他にも腎を補う食材はありますが、思いつくものをざっくり上げさせて頂きました。

腎や膀胱、そして骨に問題のある動物のみならず、今問題のない動物も問題のない人も、季節にあった食材を摂って頂いて、養生しながらこの寒さを乗り切って頂けたらと思います。

先日の豪雪?!を皮切りに、本当に寒くなりましたね!

実は今回は、先日書かせて頂いた「陰」と「陽」の続きの話を書かせて頂くつもりでしたが、季節的に「今摂ると良い食材の方が良いのでは?!」と思い立ちまして、内容を変えることにしました。

ちょうど、去年の今頃の阿久比の病院のHPの「よもやま話⑲」に、冬の薬膳について掲載させて頂きましたので、今回はそれをそのまま掲載させて頂きますね。

次回のコラム(阿久比のHPではよもやま話になっています。)では、『冬に摂ると良い食材・・②』として、今回の記事に補足したいことを掲載する予定でおります。

少しでも動物達や皆さまが、お元気でこの厳冬を乗り切って頂ける参考になれば幸いです。

‥‥‥‥‥‥‥☆‥‥‥‥‥‥‥☆‥‥‥‥‥‥‥☆‥‥‥‥‥‥‥☆‥‥‥‥‥‥☆‥‥‥‥‥‥

《冬とは・・》

立冬(11月7日)から立春(2月4日)の前日までの間を差します。

この3か月間は‟陰”が極まり、陽気が潜伏し、草木は枯れ、動物は冬眠に入り春の為の準備を始めます。

ですので、我々人間もこの冬の臓である腎をしっかり養って、春に向けて準備をしなくてはなりません。

・・・春は肝の働きにより血を消耗し、梅雨は湿気の影響を受けて脾が傷みます。そして夏は暑さのせいで心気と心の液体である汗を消耗します。秋には乾燥により肺が傷み・・・結局私たちは一年中、気・血・津液を消耗しているのですね。 そしてこれらの元になる精気(生命根源の力)は腎に貯蔵されています。 ですので、冬は腎に水穀の精微(飲食等によって蓄えられる精気)をしっかりと貯蓄させて体を養い、各臓腑に営養を行き渡らせる必要があるのですね。

《冬の養生の原則》

- 中医学の元になった「黄帝内経」という経本では、「冬は早く寝て遅く起きること。」「欲望は控えて体内の陽気が失われない様に体を温かく包んで過ごすべきである。」そして「腎を養うことが重要である。」と書かれています。

- 冬の邪気(寒邪)は、腎を傷めやすいので、腎を養うものを食べ、身体の保温に心掛け、乾燥に注意して抵抗力をつけるようにします。

- 冬は日照時間が短くなるので、陽気を逃がさない様に日常生活をゆっくり過ごして、安定した気持ちでいることを心掛け、睡眠時間をしっかりと取る必要があります。

・・・因みに、私は毎朝仕事前に、両手の‟労宮”というツボを太陽にかざして、陽気を身体の中に入れています。それだけでぐ~んとエネルギーが増すのを感じます。(労宮は掌の真ん中にあるツボです。グーを作ると中指が当たる辺りにあります。)

《冬の食養に用いられる食材》

- 補気助陽作用;気を養い、陽を温める・・・うるち米、もち米、長芋、ジャガイモ、栗、クルミ、干し椎茸、鶏肉、羊肉、鹿肉、エビ、ナマコetc

- 補血滋陰作用;血を養い、陰を補充する・・・黒キクラゲ、ほうれん草、人参、百合根、イカ、豚肉、豚のレバーetc

- 理気活血作用;気をめぐらせ、血流を良くする・・・陳皮(ミカンの皮)、チンゲン菜、グリーンピース、ジャスミンetc

- 温裏散寒作用;臓腑を温め、体内の寒気を散らす・・・生姜、羊肉、唐辛子、山椒、ニラ(この3つは動物には不向きですね。)etc

※犬猫に使いやすい食材;穀類、長芋、ジャガイモ、干し椎茸、豚肉、鶏肉、羊肉、エビ、陳皮

私は、ある程度歳を取った犬に関しては、手作りご飯を推奨しています。

ドッグフードは緻密に計算されているので、成長期には向いていると思いますが、基本的に炭水化物が多いため、シニア期を過ぎたワンちゃん達には消化に負担が掛かるのですね。

それで、手作りご飯を作りたいとおっしゃる方には、ざっくりと上の様な食材をお勧めすることがあります。そしてそれと共にシニア期の子や肝腎の弱っている子には 「クコの実」をお勧めしています。

野菜とお肉のスープを作る時、5~10粒一緒に入れます。(我が家では家族も犬も同じ物を食べるので、大量に作ります。なのでもう少し入れます。)

それだけで、立派な薬膳効果を発揮します。

今は便利になり、クコの実はわざわざ薬膳のお店に行かなくても、スーパーの香辛料のコーナーに中華料理の食材として、売っています。

ということで、夜更かしをせずに養生しつつ、冬に食べるといい食材を使って頂いて、この厳しい寒さを乗り切って下さいね!

先日もお伝えしましたが、2500年前から伝わる中医学の根底は、「自然界の万物を構成する最小単位のものは‟気”である。という『気の理論』から成り立っています。

全く無の状態、今でいう、ブラックホールに、一番最初に現れたのが「気」であり、その気が次第に引き寄せ合って集合体、有形の物となり、そこに生命が誕生し、生物が生まれたと考えられました。

やがてその「気」が、「陰」と「陽」の二極に分かれ、それらは絶えず動きながら互いに対立しながらも平衡状態を保っているという考えに至りました。(『陰陽論』)

陰は物質(形態や身体)を表し、陽はエネルギー(あるいは機能)を表すと言われています。

そしてそれらのバランスが崩れることにより、私達は病気になります。(陰陽についての分類の例は後日書きますね。)

身体に陽の気を入れるのに、太陽にあたる以外でとても効果が高いのは、お灸です。

お灸は、『陽気の塊』または『気の塊』と言われています。

血の巡りが悪く、常に身体が冷えている老犬や病気の子の多くは、治療中にお灸をすると、身体が温まってきて、鼻水を出します。これは私達もよく経験することで、寒い冬に外から暖かい部屋に入ると途端に鼻水が出るのと同じです。(もしくは寒い時に、熱いラーメンを食べて身体を中から温めると鼻水が出ますよね!)

陽気を上げるのに、カイロも一応お勧めです。

私自身冷え性ですので、腎兪(第二腰椎と第三腰椎の間の辺り)や関元(へそから指4本分下にさがった所)というツボにカイロを貼ることがあります。

カイロは身体を温めて血の巡りを良くしますが、お灸は今言った効果のみならず、『気』も上げます。(ここで言う『気』は、陽気も含めた『五つの作用を持つ気』の事です。例えばあるツボをお灸することにより、そのツボと関連する臓が持つ気の作用を上げて、治療効果を高めます。気のお話もいつかお伝えしますね。)

そしてもぐさのお灸の煙を嗅いでいるだけで、脳の血流が2倍になると言われています。

お恥ずかしいことに、私は小さい頃から忘れ物が多くて、小学一年の時には、担任の清水先生に呼び出されて、注意を受けた事がありました。今動物たちを治療しながらもぐさの煙を嗅いでいるということは、今後ボケにくくなるのではないかと、密かに期待しています。

ムッフフ・・・。

皆さま、治療も含めて色んな意味で、お灸、お勧めですよ(^^)V。

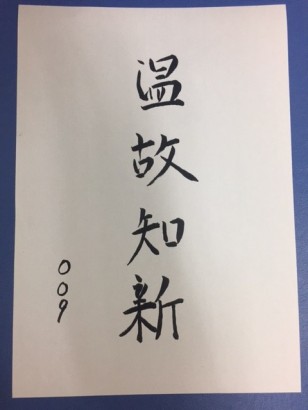

11月中旬に、阿久比の病院に‟009さん”からファックスを頂きました。

‟009さん”は、温先生の勉強会(師温会)の元会長であり日本獣医中医薬学院の最高顧問の国分先生でした^^。

国分先生は鍼灸治療のみならず、素晴らしい人格の方で、尊敬する方のお一人です。またこういうユニークさが粋だな~と思います。

『温故知新』・・・故き(ふるき)を温めて(たずね求めて)、新しきを知る。正に中医学を学べば学ぶほど、新しい発見があります。

10月から名古屋の病院にお膝と股関節の治療で通院してくれている11歳の杉山むぎちゃんです。二年前に保護センターから杉山さんご一家が譲り受けたとの事。

治療させて頂く度に、素敵なご家族と出逢って、むぎちゃんはとっても幸せな毎日を過ごしているんだな~としみじみ思います。

治療日以外は、ご自宅で動物達にやって頂いているもぐさの棒灸と棒灸へルパ―です。

棒状になったもぐさに火をつけて棒灸ヘルパーに差し込みます。

お灸したい場所に赤い布を置き、布の上からお灸します。赤には遠赤外線作用があり、エネルギーをよく通すと言われています。

また動物達は「熱い!」と口では言えないので、火傷の予防にもなります。