ネコちゃんの舌について ~その③味覚~

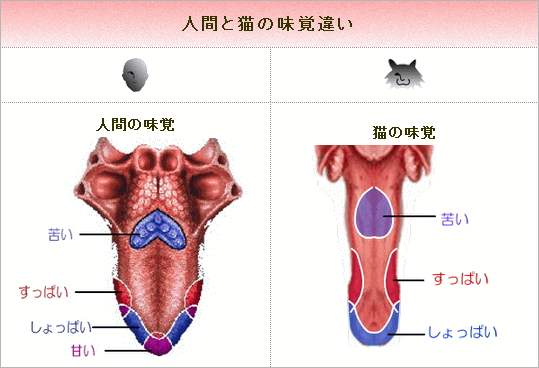

味は舌の表面にある味蕾(みらい)という器官で感じています。

味蕾の数は人が約10,000個に対してネコちゃんは約750個で、人の10分の1以下です。

その為、ネコちゃんは人より細かな味の違いを感じられません。

また、中央にあるザラザラの部分(糸状乳頭)は味を感じることが出来ません。

では、人が感じる味として、「旨味」、「苦味」、「酸味」、「甘味」、「塩味」がありますが、ネコちゃんはどう感じているのでしょうか。

「旨味」 感じます。

「苦味」 敏感に感じます。腐った物、毒物を食べないため。

「酸味」 一番敏感に感じます。腐った物を食べないため。

「甘味」 感じません。肉食の為、感じる必要がないため。

「塩味」 ほとんど感じません。肉食の為、食事をすれば、塩分が取れたため。

人とネコちゃんでは、大きく味の感じ方が違いますね。

人の「美味しい」はネコちゃんには通じないんですね。

お薬を飲むのが苦手で、

食べ物に混ぜて与える場合は、「旨味」の感じる食べ物の、

肉・魚・肉や魚のゆで汁などと一緒に与えると嫌がらず薬を飲んでくれるかもしれませんよ。

文責:柴田

定のアミノ酸を苦いと感じることが知られています。具体的にはトリプトファン、イソロイシン、アルギニン、フェニールアラニンなどですが、これらのアミノ酸は、私たち人間も苦いと感じる物質です。猫はこうした苦味センサーを発達させることにより、体にとってよくない腐肉を避けるという行動パターンを発達させてきたのでしょう。腐ったものを食べることで発症する「ボツリヌス中毒」に関し、猫における自然発症例が一つもないというのがその証拠です。

定のアミノ酸を苦いと感じることが知られています。具体的にはトリプトファン、イソロイシン、アルギニン、フェニールアラニンなどですが、これらのアミノ酸は、私たち人間も苦いと感じる物質です。猫はこうした苦味センサーを発達させることにより、体にとってよくない腐肉を避けるという行動パターンを発達させてきたのでしょう。腐ったものを食べることで発症する「ボツリヌス中毒」に関し、猫における自然発症例が一つもないというのがその証拠です。 苦味とは逆に、猫は塩味に鈍感です。本来、塩分に含まれるナトリウムは生きていく上で欠かせない物質ですので、それを感知するメカニズムが体に備わっていないというのは奇妙な話です。しかし犬や猫は、主に捕らえた獲物の肉を食べて進化してきました。獲物の体内には血液を含めた塩分が十分含まれていますので、「肉さえ食べていれば、塩分が不足することはない」という具合に、塩味を感じる能力を省略してしまったのかもしれません。 一方、酸に対する感度は敏感なようです。肉の中に豊富に含まれる、リン酸、カルボン酸、ヌクレオチド三リン酸、ヒスチジンなどに対する受容器が確認されています。こうした酸は、「すっぱい」というより「旨い」として感知されている可能性もあります。

苦味とは逆に、猫は塩味に鈍感です。本来、塩分に含まれるナトリウムは生きていく上で欠かせない物質ですので、それを感知するメカニズムが体に備わっていないというのは奇妙な話です。しかし犬や猫は、主に捕らえた獲物の肉を食べて進化してきました。獲物の体内には血液を含めた塩分が十分含まれていますので、「肉さえ食べていれば、塩分が不足することはない」という具合に、塩味を感じる能力を省略してしまったのかもしれません。 一方、酸に対する感度は敏感なようです。肉の中に豊富に含まれる、リン酸、カルボン酸、ヌクレオチド三リン酸、ヒスチジンなどに対する受容器が確認されています。こうした酸は、「すっぱい」というより「旨い」として感知されている可能性もあります。 最後に特筆すべきは、猫は甘味を感じないという点でしょう。犬では砂糖に反応するセンサーの数が最も多いのに対し、猫では全くないか、あってもごくわずかです。味覚に関するこの大きな違いは、犬と猫の食性がかかわっているものと思われます。つまり、犬では肉のほかに果物などを補助的に食料としてきたのに対し、猫では極端に肉ばかり食べてきたため、甘味を感じる必要性が無くなったということです。猫が甘味を感じないという事実は、私たち人間が超音波を聞き取れないことと同じなのかもしれません。「生きていく上で必要のない機能は捨てる」という戦略は、進化的に見ると確かに効率的とも言えます。

最後に特筆すべきは、猫は甘味を感じないという点でしょう。犬では砂糖に反応するセンサーの数が最も多いのに対し、猫では全くないか、あってもごくわずかです。味覚に関するこの大きな違いは、犬と猫の食性がかかわっているものと思われます。つまり、犬では肉のほかに果物などを補助的に食料としてきたのに対し、猫では極端に肉ばかり食べてきたため、甘味を感じる必要性が無くなったということです。猫が甘味を感じないという事実は、私たち人間が超音波を聞き取れないことと同じなのかもしれません。「生きていく上で必要のない機能は捨てる」という戦略は、進化的に見ると確かに効率的とも言えます。

- 猫と甘味について

- 2005年、アメリカのMonell Chemical Senses CenterとイギリスのWaltham Centre for Pet Nutritionにおいて行われた研究により、ネコ科動物の舌は他の哺乳動物とは異なっており、甘味を認識することができないことが判明しました。 実験では、砂糖水と普通の水を数十匹のネコに与えたところ、どちらの水も同程度飲んだことが確認されたそうです。さらに猫のDNAを解析したところ、甘味を受容する器官を構成する二つのたんぱく質の内の一つ(T1R2)に対応する遺伝子が欠損してたとも。ですから猫に苦い薬を飲ませるとき、甘いシロップに混ぜたからと言って、積極的に口に入れてくれるわけではないようです。Cats’ Indifference toward Sugar

日本においてはいまだに「猫は魚が好き」というイメージが若干残っていますが、どうやら欧米においてそのようなイメージはないようです。日本固有のこうしたイメージは、魚を食する機会が多かった昔の日本において、余った食材を頻繁に猫に与えていたために生じたものと思われます。つまり、魚を食べている猫の姿がいつの間にか日常の中に溶け込み、「猫=魚好き」という固定観念が生まれたというわけです。しかし、こうした思い込みに惑わされて猫に魚ばかり与えていると、黄色脂肪症(おうしょくしぼうしょう, イエローファット)という病気にかかる危険性がありますので、猫の食事は栄養素をバランスよく配分しましょう。

日本においてはいまだに「猫は魚が好き」というイメージが若干残っていますが、どうやら欧米においてそのようなイメージはないようです。日本固有のこうしたイメージは、魚を食する機会が多かった昔の日本において、余った食材を頻繁に猫に与えていたために生じたものと思われます。つまり、魚を食べている猫の姿がいつの間にか日常の中に溶け込み、「猫=魚好き」という固定観念が生まれたというわけです。しかし、こうした思い込みに惑わされて猫に魚ばかり与えていると、黄色脂肪症(おうしょくしぼうしょう, イエローファット)という病気にかかる危険性がありますので、猫の食事は栄養素をバランスよく配分しましょう。